このページは、ミュージカル『エリザベート』の史実との違いを振り返るページです。

ミュージカル『エリザベート』は、ミヒャエル・クンツェ脚本・作詞の、「自由を求めるエリザベートの生涯と、死の化身である黄泉の帝王トート」との愛のストーリーです。

オーストリアのウィーンで、1992年に初演され、日本では宝塚歌劇団が上演し、東宝版と共に人気で何度も再演されているミュージカルです。

このページでは、ミュージカル『エリザベート』 2016 Black ver. と史実の違いを解説しながら振り返ります。

ミュージカル『エリザベート』では、ストーリーテラーであるルイジ・ルキーニ(ルイジ・ルケーニ)が自ら命を絶ち、その後も死後の世界で裁判にかけられ続けているところから始まります。

ルイジ・ルキーニ(ルケーニ)は証拠を示すべく、死後の世界ー黄泉の世界ーからある人物たちが屍から蘇るのです。

では史実とはどこがどう違ったのでしょうか?

ミュージカル『エリザベート』を、これから初めて見る方も、すでに何度も見ている方も、ぜひ楽しんでご覧ください!

当サイトでは、運営・資料調達のために広告を導入しております。

ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

当サイトのコンテンツ(独自年表、家系図、考察内容)は、膨大な資料調査に基づき作成した著作物です。画像への直リンクや無断転載は固くお断りいたします。

引用の際は、著作権法に基づき「出典:サイト名」の記載と「該当記事へのリンク」を必ずお願いいたします。

著作権に関しては こちら をご覧ください。

【ご注意ください】

この記事では、ミュージカルの内容に触れます。

ミュージカルを見た後に読みたい方には、ブックマークをおすすめします。

またミュージカル『エリザベート』 2016 Black ver. と、他のミュージカル『エリザベート』では、演出等が違っている場合があります。

あらかじめご了承ください。

当サイトの公式チャンネル(YouTube)では、このページの全てを動画でご覧いただけます。

よろしければ、YouTubeでも、「動くエリザベートたち」をご堪能ください。

\ 当サイトの記事を動画で楽しく! /

このページの内容

ミュージカル『エリザベート』と史実の違い

それではさっそく、主に主要な人物について「どこが史実と違うのか」を見ていきましょう。

エリザベートの史実との違い

ミュージカルのエリザベートでは、「トート」という黄泉の帝王である死の化身が、エリザベートの生涯の主軸に入り描かれます。

エリザベートは、幼少期に木から落ち、そこで黄泉の帝王トートと初めて出逢うのです。

エリザベートとトートの初めての出逢い・イメージ図

エリザベートとトートの初めての出逢い・イメージ図

不思議と惹かれるものの、エリザベートにはトートを受け入れられない理由がありました。

生きる希望に溢れていたこと。

さらにはフランツ・ヨーゼフ1世との結婚です。

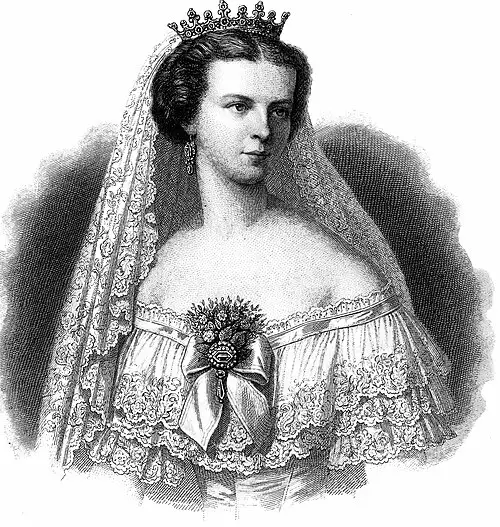

ウエディングドレス姿のエリザベート/パブリックドメイン1

ウエディングドレス姿のエリザベート/パブリックドメイン1

エリザベートはあっという間に皇后になってしまいますが、幼さを残すための、おろしたままの髪型。

「何も分かっていない純真無垢なエリザベート」を、観る者に伝えています。

幼さが感じられる髪型・イメージ図

幼さが感じられる髪型・イメージ図

史実では貴族女性として、結婚ができる準備が整った女性は、髪を結い上げていたと言われているためです。

結婚の準備が整った女性の結い上げた髪型・イメージ図

結婚の準備が整った女性の結い上げた髪型・イメージ図

エリザベートは夫フランツ・ヨーゼフ(フランツ・ヨーゼフ1世)を愛称の「フランツィ」と呼んだとされますが、ミュージカルでは分かりやすくするためか「フランツ」と呼んでいます。

結婚してすぐウィーンの宮廷で籠の中の鳥として描かれたエリザベートは、次第にその窮屈さに苦しみ始めますが、史実でも同じような状態になっていく…。

さらに結婚後すぐに授かった長女のゾフィーをハンガリーのブダ王宮で亡くすのです。

ミュージカルでは娘ゾフィーは棺でしか表現されずにいますが、わずか2歳でした。

非常に短い演出で終わるのですが、ミュージカルと同じで、史実のエリザベートも泣いてばかりであったと言われています。

初めての子ども、長女の死という悲しい経験が尾を引き、エリザベートは子育てから手を引くのです。

第二子のギーゼラについては触れられませんが、ミュージカルのスピード感では、重要ポイントを描いていくので、仕方がないかもしれません。

エリザベートの愛する末娘マリー・ヴァレリーも同様に描かれません。

歌われる「私だけに」は、エリザベートの心情が見え、盛り上がりを見せていきます。

「私だけに」を歌うエリザベート・イメージ図

「私だけに」を歌うエリザベート・イメージ図

ルドルフ皇太子を出産後は、史実ではエリザベートは転地療養のためスペイン(実際にはポルトガル領)のマデイラ島2に向かいます。

しかしこのルドルフとの別れは、ミュージカルではほぼありません。

エリザベートは、療養先で自身の美貌に気付きます。

自ら自信をつけ始めるエリザベートの姿は、鏡に向かって身支度をすることで表しています。

史実ではその後、ルドルフ皇太子を帝王学のスパルタ教育から救いましたが、以降もエリザベートは旅を続け、子育てに戻ることはありませんでした。

このあとエリザベートが舞台に姿を見せる機会が減るのは、娘ゾフィーの死後、子育てから手を引き、旅に出始める背景があるからです。

自身の目的以外では外に出なくなったり、宮廷から抜け出したり、皇后の義務や公務を捨て、旅をする史実のエリザベートと同じ姿です。

幼少期のルドルフ皇太子・イメージ図

幼少期のルドルフ皇太子・イメージ図

ハンガリー王妃として即位したときには、エリザベートの輝きは頂点に達し、トートとの「私が踊る時」も、以前と違って、勝ち誇った表情や態度なのがよく分かるのではないでしょうか。

登場するリヒテンシュタイン伯爵夫人は、おそらくエリザベートのウィーンでの教育係であったエステルハージ=リヒテンシュタイン伯爵夫人と考えられます。

史実上のエステルハージ=リヒテンシュタイン伯爵夫人は、ハプスブルク家、オーストリア宮廷における、古代から存在する名門貴族リヒテンシュタイン家の出身の女性です。

エステルハージ=リヒテンシュタイン伯爵夫人/パブリックドメイン3

エステルハージ=リヒテンシュタイン伯爵夫人/パブリックドメイン3

リヒテンシュタインはリヒテンシュタイン公国としても有名な名なので、一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。